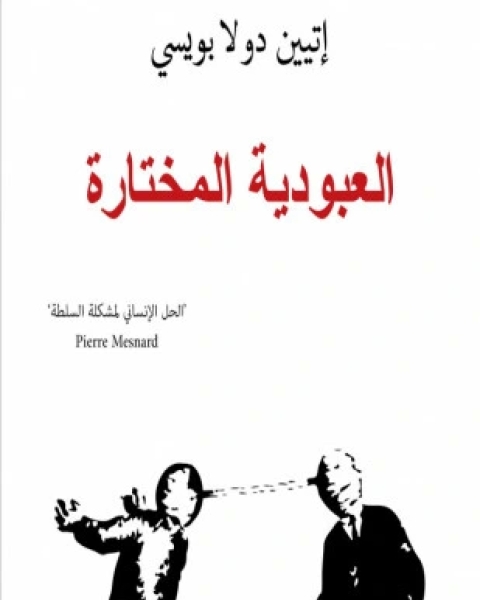

تحميل كتاب العبودية المختارة PDF إتيان دو لابويسي

كتاب العبودية المختارة

- إسم المؤلف:

- إتيان دو لابويسي

- عدد الصفحات :

- غير معروف

- إسم القسم :

- تصنيفات ليس لها فئات

- تاريخ النشر :

- غير معروف

- حجم الكتاب :

- 1.9 ميجا بايت

- نوع الملف :

- عدد التحميلات :

- 491

نبذة عن كتاب العبودية المختارة :

كتاب العبودية المختارة PDF إتيان دو لابويسي : مع الكتاب باختصار شديد..يخلصُ المؤلف إلى أن مشكلة الاستبداد والطغيان تعودُ بالأساس إلى الشعوب التي تقترفُ "الذل" وَ "الاستكانة" وَ "الخضوع"... ومن ثمَّ هي من تَخلقُ طغاتها، على اعتبار أن "القطيع" هو من يُوجدُ "الراعيَ" ذا العصا الغليظة. الكاتبُ يحاول أن يردَّ المشكلة التي تتمظهرُ سياسياً إلى "الثقافة" لأنها –كما يرى- هي المسئولة عما لَحِقَ "الوعي" من تضليل، إذ عدمُ إدراك الناس لحريتهم التي فُطروا عليها هو ما جعلهم –بشكلٍ تلقائي- ينخرطون -عن اختيار محض- في التخلي عنها، وهذا واضح، لأنك لن تتحرك بالمطالبة بشيءٍ إلا بعد وعيك بأنه من حقوقك، أما كونك تعتقد أن هذا ليس لكَ بحق ؛ فلن تنهض يوماً بالمطالبة به، وعلى سبيل التقريب فكما يحصل كثيراً أن نجهل بعض الأنظمة في مراجعاتنا للدوائر الحكومية، فإننا غالباً نسير وفقاً للمعتاد ولا نطالب بخلاف المعهود من الإجراءات، لكننا إذا علمنا أن النظام ينصُ على أن ثمتَ حقوقاً لنا هي في واقع الحال مهدرة ؛ فسوفَ ستستيقظُ فكرة "المطالبة وَ "عدم التنازل" في أذهاننا، وربما خامرتنا رغبةٌ في "التمرد" وَ "الاعتراض".إذن يتركّز التفكيرُ هنا في إعادة بناء "الوعي" حول فكرة "الحقوق" نفسها: ما أصلها؟.. وما الذي يحدد نطاقها؟.. ومن أين تستمدُ شرعيتها؟.. وأينَ الدين من هذا كله؟.. وهل الدين مسئول عن تزييف وعي الناس بحقهم؟.. ثم هل للعقل قدرة على استنباط أصلٍ لفكرة الحق؟.. ومن أين يستنبطه؟..وهذا ما أدى لاحقاً إلى نشوء فكرة "الحق الطبيعي" باعتبارها شرعية بديلة عن "الحق الإلهي"، وكون الطبيعة هي "المتن" الذي ستستنبطُ منه الأطر الحاكمة للأخلاق والقوانين والنظم.. بل والقيم، بعدَ أن تم إلغاء –أو استبعاد- "المتن الديني" بكافة ملحقاته التفسيرية البشرية باعتباره خطاباً بشرياً منسوباً إلى الله سبحانه، وأدى إلى مساندة الظلم والخرافة ضد الحق والعلم. وهنا يجب أن ننتبه إلى السياق التاريخي يتحدث عن تجربة المسيحية في أوروبا.مجملُ القول: إن المقالة –الكتاب- تنطلقُ من مشكلة سياسية إلى تقرير قضية حقوقية يتمُ تشخيصها باعتبارها أزمة وعي بفكرة "الحقوق" ذاتها.والآن..وبناءً على ما مضى تأكيدُه من ضرورة استحضار فكرة "السياقات" في قراءة التجارب الحضارية، فإن "نقد النقد" ممارسة فكرية عالية المستوى. ولأننا نعرفُ اللهَ تعالى عبرَ وحيه المصون وهو القرآن الكريم، وهو ينصُ صراحةً على وحدة المنبت البشري، وأن الإنسان مخلوقٌ مكرمٌ، وأن معيار التفضيل الإلهي هو "التقوى" لا غير، هذا في الآخرة أما في الدنيا ؛ فإن الناس سواسية كأسنان المشط، هذا هو ما يُفهم من الخطاب القرآني، ولم يسبق -فيما أعلم- أن كان للدين في تاريخ المسلمين مؤسسات قائمة بذاتها ولها سلطة الأمر والنهي، ولم يسبق أن كان الدين –عبر مؤسسات- عقبة أمام تفكير أو إبداع، صحيح كانت هناك فتاوى تدّعم موقف سلطة معينة، لكنها معارضة بفتاوى أخرى، ثم هي مسالك فردية، وكان للناس قدرة معينة في التمييز بين الأمرين عبر التحاكم إلى النصوص الواضحة، فتمَّ تقسيم العلماء في الوعي الشعبي إلى: "علماء سلطان" وَ "علماء آخرة".. إلى غير ذلك من المظاهر التي تؤكد أن الدين –الإسلام تحديداً- لم يكن يوماً عبأً على الحقوق أو مشرعاً للظلم، بل إن الثورات ضد السلطات الحاكمة كان مبعثُ كثيرٍ منها هو "الدين"، ومن هنا أنا ضد التساهل مع نقول تستخف بـ"الله" عبرَ نقدها للخطاب الذي يُنسبُ إلى الله وهو "الدين". إن الخطابَ يُنسبُ إلى الناس باعتبار اعتناقهم إياه، ويُنسبُ إلى الله تعالى باعتباره من أنزله، وُينسبُ إلى الآراء والاجتهادات باعتبارها تنطلقُ منه وفي حدوده، مع أنها ليست معصومة، والنصُ نفسه يمنحنا شرعية نقدها وفقاً لمنهجية معينة.يجبُ أن نحتفي بالاسم الكريم "الله"، وأن لا نسايرَ غيرنا في ابتذاله –مهما كان الأمر-، لأننا نعي مكمن الخطأ عندهم، فـ"الله" جلَّ جلاله أنزلَ وحيَه الذي تضمّنَ كلَ عدلٍ وخيرٍ ورحمة، "إن الله يأمرُ بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي"، فكونُ الأفهامُ البشرية تخطؤ في فهم رسالات الله لا يسوغُ لها النيل من اسمِ ربِ العالمين عبر إطلاقات غير مسئولة..

إقرأ المزيد